탈중앙화금융(DeFi)이 '투기성 카지노'라는 비판을 받는 반면, 전통 금융권에서는 투기를 핵심적인 가격발견 메커니즘으로 활용해왔다. 헷지펀드와 대형 은행은 변동성과 차익거래를 통해 자체적인 자산가치 평가 체계를 구축해왔으며, 이는 전통 시장에서 합법적인 수익모델로 인정받는다. 주식부터 구조화상품까지 다양한 자산에 이 메커니즘이 적용된다.

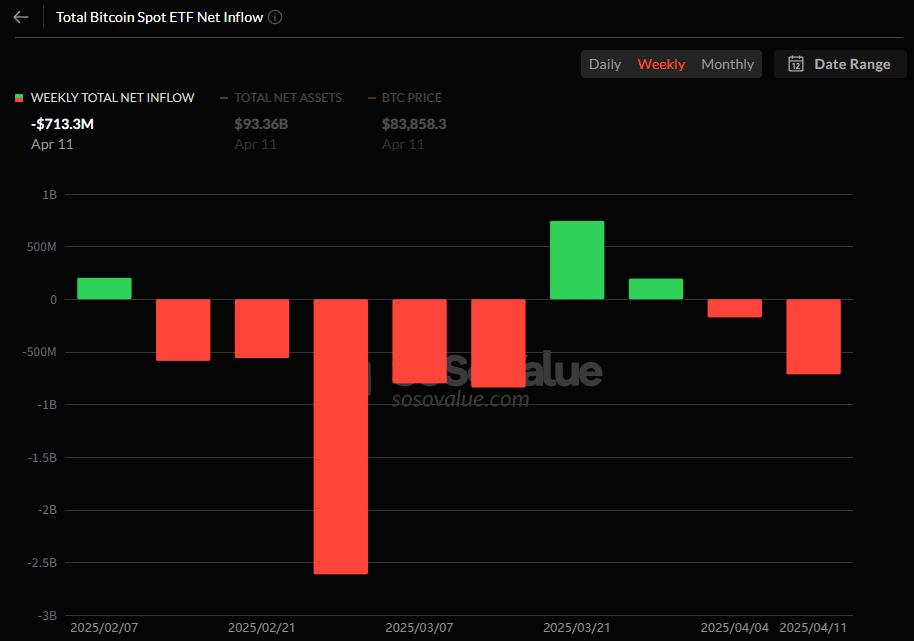

DeFi 생태계의 변동성은 이더리움(ETH)의 최근 15% 급락과 이로 인한 1억 달러(약 1,460억 원) 이상의 롱 포지션 청산 사례에서 여실히 드러난다. 주요 밈코인의 붕괴로 460억 달러(약 67조 1,600억 원)의 시가총액이 증발하면서, 투기가 시스템에 미치는 부정적 영향이 시장 전반에 노출되기도 했다. 최근 발생한 바이비트 해킹 사건은 인프라 자체의 보안 취약성까지 드러냈다. 이러한 사례는 DeFi에 대한 제도권 투자자들의 불신을 부추기고 있다.

하지만 이러한 일방적인 스토리라인은 DeFi의 본질적 가치를 간과한다. DeFi는 전통 금융에서 소수 기관만 이용할 수 있던 투기적 기회를 모든 사용자에게 개방한다. 스마트 계약은 과거 고도로 전문화된 지식과 인맥을 요구하던 금융 업무를 자동화하고, 일반 투자자가 가격 발견 과정에 직접 참여할 수 있도록 허용한다. 담보 없이 이뤄지는 대출, 자동화된 마켓 메이킹, 블록체인 간 자산 가격평등 같은 참여 구조는 기존 금융의 배타성을 무너뜨리는 핵심이다.

DeFi 영역에서의 데이터 투명성과 무허가 접근 특성은 과거에는 대형 기관들만 접근할 수 있었던 시장 기회를 일반 대중에게도 열어주고 있다. 이는 테슬라(TSLA)나 골드만삭스 같은 시장 참여자가 내부 시스템으로 관리하던 유동성과 정보 접근성을 탈중앙화된 환경에서도 확보할 수 있게 만든다. 이러한 변화는 단순한 기술 이상의 사회적 혁신이다.

최근 대형 기관의 DeFi 채택 사례도 눈에 띄게 늘고 있다. 스마트 계약 기반 자동화와 운영 효율성을 높이기 위한 시도가 이어지며, 기존 금융권조차도 DeFi를 단순 ‘투기장’이 아닌 정당한 금융 도구로 재해석하는 움직임이다. 이는 투기 자체의 문제라기보다는 그 혜택이 극소수에게만 집중됐던 구조의 문제가 본질이라는 점을 시사한다.

정치권과 정부 규제당국이 DeFi에 보다 많은 관심을 기울이기 시작한 지금, 업계가 지켜야 할 가치는 기존 금융 질서의 복제보다는 그것의 민주화다. 디지털 시대의 금융은 입장권이 아니라 참여로 정의돼야 하며, 우열이 아니라 접근성으로 평가받아야 한다. 투기에 사과할 필요는 없다. 오히려 DeFi는 이 투기적 구조를 재정의해야 한다. 투기를 정교하고 투명하게 만들고, 이를 통해 글로벌 수십억 명에게도 경제적 기회를 제공하는 것이 DeFi의 진정한 혁신이다.

1

1