중국이 미국의 전방위적 관세 압박에 맞서 위안화 평가절하로 대응할 경우, 비트코인(BTC)을 포함한 암호화폐 시장으로 자본이 유입될 가능성이 높다는 주장이 제기됐다.

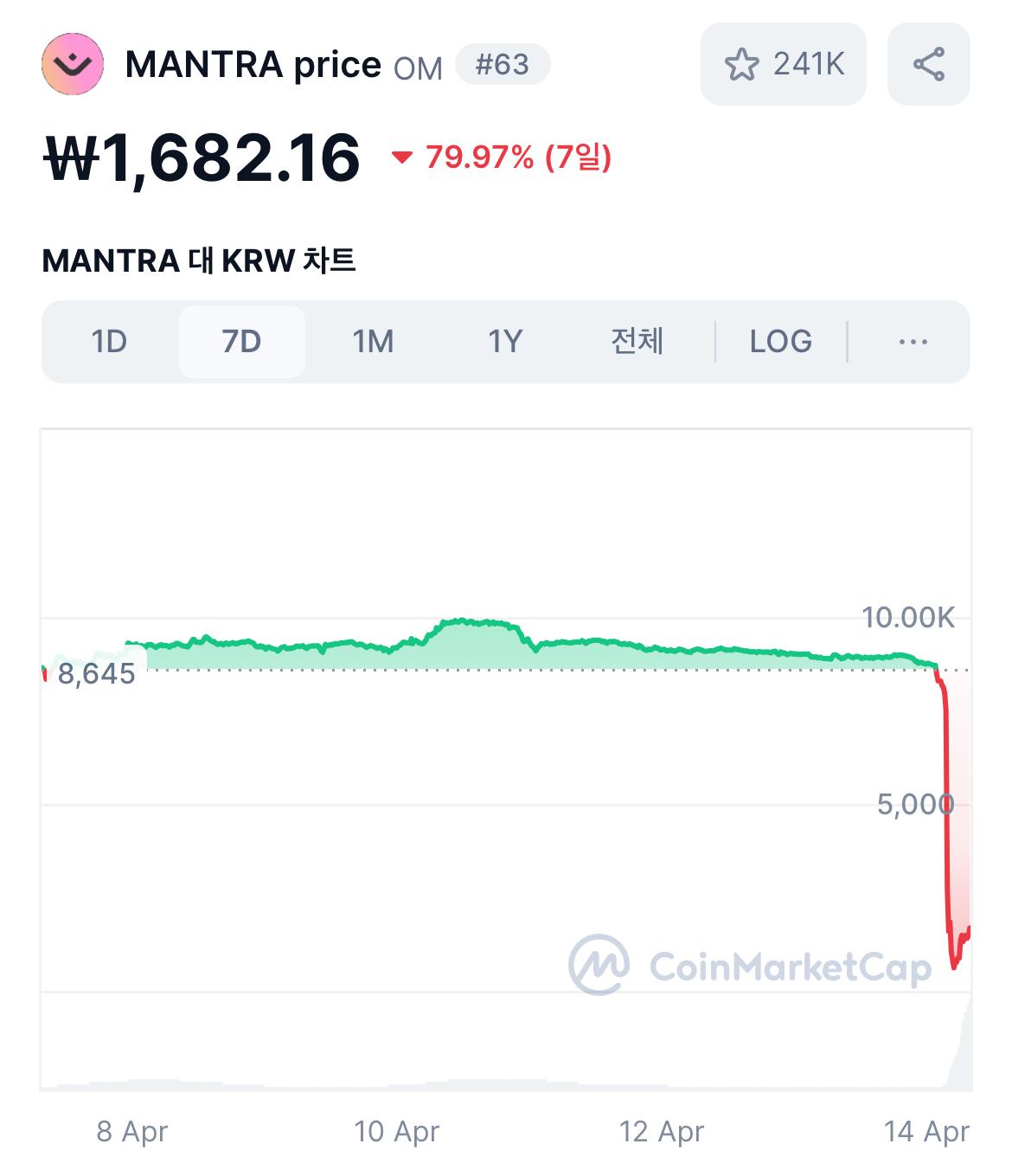

지난 8일 아서 헤이즈(Arthur Hayes) 비트멕스(Bitmex) 공동 창립자는 자신의 X(구 트위터)를 통해 “연준(Fed)이 아니라면 중국인민은행(PBOC)이 결국 암호화폐 강세장의 불씨를 제공하게 될 것”이라며 다가오는 자본 흐름에 주목했다. 그는 중국 중앙은행이 위안화를 평가절하할 경우, 중국 자본의 도피처로 비트코인이 다시 선택될 것이라고 내다봤다. 실제로 이 같은 흐름은 과거 2013년, 2015년에도 반복됐으며, 2025년에도 재현될 수 있다는 분석이다.

벤 저우(Ben Zhou) 바이비트(Bybit) 최고경영자 역시 “중국 정부는 관세 반격 카드로 위안화 가치를 의도적으로 낮추려 할 수 있다”며 “과거 위안화 가치가 하락할 때마다 대규모 중국 자금이 BTC로 이동하는 경향이 있었다”고 지적했다.

실제로 중국 당국은 2015년 8월 미 달러 대비 위안화를 약 2% 평가절하하며 수십 년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했다. 당시 비트코인 가격이 상승 흐름을 보이긴 했으나, 직접적인 인과관계에 대해서는 여전히 논쟁이 있다. 이와 유사하게 2019년 8월 위안화 가치가 7:1 상징적 환율선 아래로 떨어지자 비트코인은 한 주 만에 약 20% 상승하기도 했다. 이에 대해 일부 분석가들은 중국인의 자본도피 수단이자 헷지 자산으로써 비트코인의 위상을 주목했다.

자산운용사 그레이스케일(Grayscale)은 당시 보고서를 통해 중국 위안화의 약세가 비트코인 상승의 주요 배경 중 하나였다고 평가했다. 과거의 선례를 감안하면, 이번에도 중국이 위안 약세로 대응한다면 암호화폐 시장 전반에 다시 강세장이 시작될 가능성도 충분하다는 분석이 나온다.

특히 자산 보호 수단으로 암호화폐를 활용해온 부유한 중국인들의 행태도 주목된다. 과거 이들은 정부의 자본 통제나 외화 유출 규제를 피하면서 재산을 해외로 옮기기 위한 수단으로 비트코인을 활용해왔다. 중앙은행에 대한 신뢰 훼손과 함께, 위안화 하락이 다시금 탈중앙화된 자산으로의 전환을 가속화할 수 있다는 분석이다.

한편 지난 7일 트럼프 대통령은 추가 대중 관세 강화를 공식화하며 무역전쟁 수위를 높였다. 이에 대해 중국 상무부는 “끝까지 싸울 것”이라며 강경 대응을 예고했다. “미국이 관세 조치를 확대할 경우, 중국도 자국 이익을 수호하기 위해 단호한 반격에 나설 것”이라고 밝히며 정책 대결이 격화되는 양상이다.

3

3