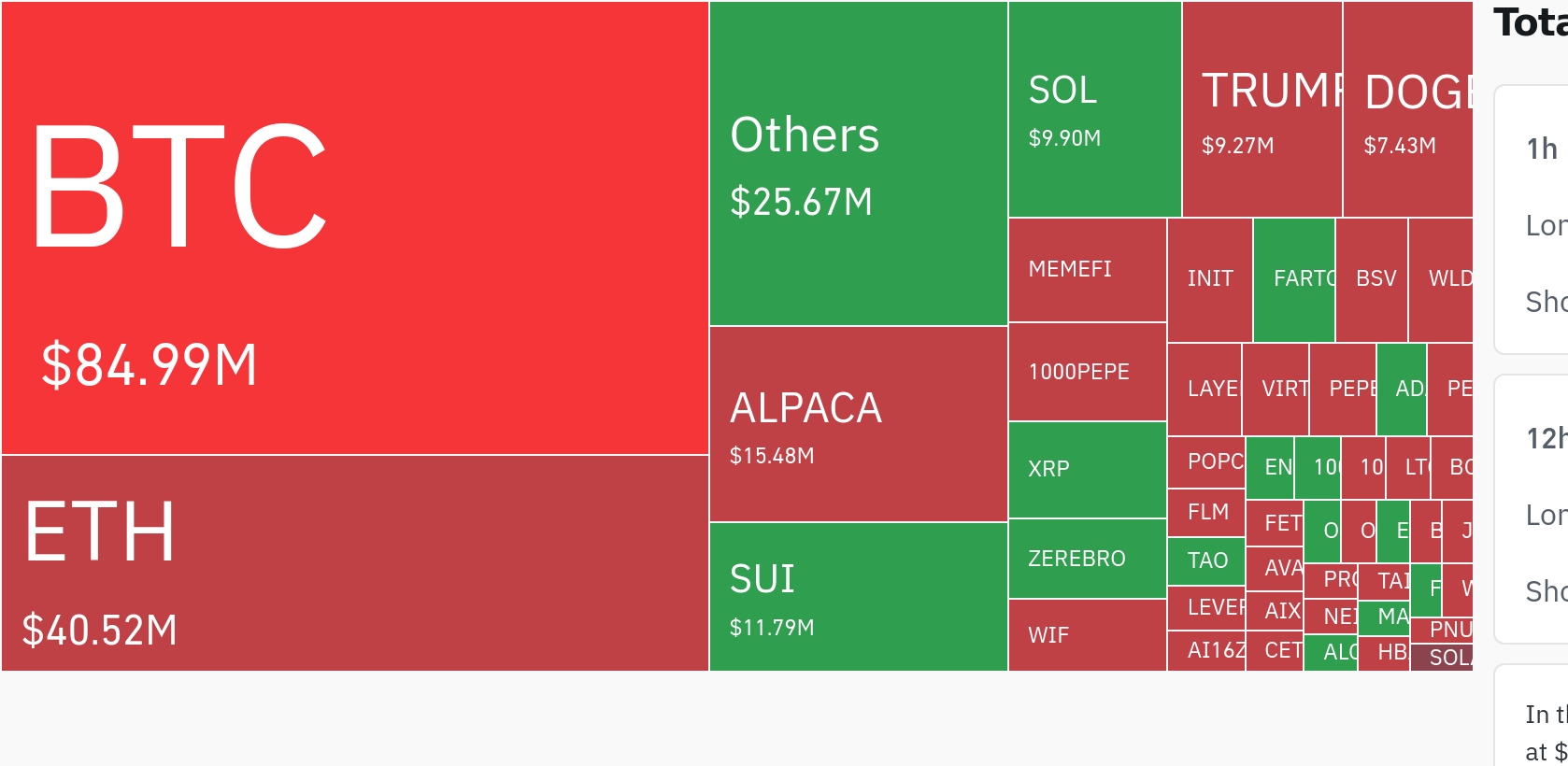

시장 붕괴에도 불구하고 밈코인 열풍은 여전히 식지 않고 있다. ‘리브라게이트’ 이후 가격이 폭락하고 시가총액이 2025년 고점 대비 약 60% 하락했지만, 밈코인은 여전히 약 479억 달러(약 69조 원)의 가치를 유지하고 있다. 이처럼 극단적인 변동성 속에서도, 투자자들은 유니콘방귀가루(Unicorn Fart Dust), 퍼트코인(Fartcoin), 벗코인(Buttcoin)같은 기묘한 이름의 토큰에 여전히 돈을 쏟아붓고 있다.

밈코인은 전통적인 가치 평가 기준이 통하지 않는 시장에서 새롭게 부상한 투자 아이콘이다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 등 대형 자산이 장기적으로 신뢰를 받아온 반면, 밈코인은 웃음과 유행, 그리고 순식간에 번 돈의 환상에 기댄다. 하지만 이 시장에서는 예상 밖의 흐름이 일상이다. 백서나 로드맵, 보안 감사처럼 기존 프로젝트에 필수적인 요소 없이도 단 몇 시간 만에 몇천억 원 규모의 시총을 달성하는 사례가 비일비재하다.

사실상 밈코인은 ‘커뮤니티’라는 집단심리를 자산화한 현상이라 볼 수 있다. 예를 들어, 시바이누(SHIB)는 도지코인(DOGE)의 경쟁자로 출발했지만, 지금은 자체 블록체인까지 보유한 90억 달러 규모의 프로젝트로 성장했다. 반면 벗코인은 초기에는 비트코인을 조롱하기 위한 유튜브 밈에서 출발했지만, 이후 커뮤니티 주도하에 실제 암호화폐로 전환되며 재부상하고 있다.

전통 금융시장에 대한 반감도 밈코인에 대한 열기를 키운 요소다. 복잡한 절차와 규제로 운영되는 기존 시장과 달리, 밈코인은 누구나 손쉽게 참여할 수 있는 탈중앙화된 실험장이자 금전적 혼란 속에서 자유를 꿈꾸는 디지털 아나키즘의 상징이 됐다. 규칙도, 중개자도 없는 이 생태계에서는 가장 황당한 자산이 때로는 가장 높은 수익을 안겨준다.

밈코인 시장의 역사도 나름 깊다. 2013년 도지코인이 ‘장난용 암호화폐’로 처음 등장한 이후, 시장은 해마다 더 엽기적인 테마로 진화해왔다. 본크(BONK), 퍼트코인, 유니콘방귀가루처럼 이름만 들어도 웃음이 나오는 토큰들이 진지한 프로젝트보다 더 높은 수익률을 기록하는 상황도 벌어졌다.

물론 최근의 폭락은 투자자들에게 냉정한 현실을 안겨줬다. 그러나 무너진 밈코인들이 완전히 사라진 것은 아니다. 여전히 단단한 커뮤니티와 바이럴 밈이 뒷받침되는 토큰들은 굳건히 생존 중이며, 도지코인은 테슬라와 AMC, 게임스톱 같은 대형 기업에서 결제수단으로도 활용되고 있다. 시바이누 역시 구찌, 노드스트롬, 홀푸즈에서 사용 가능하며, 일부 프로젝트는 게임 생태계까지 확장하고 있다.

이 시장의 본질은 단순한 유행이 아니다. 인터넷 문화에 대한 집단 공감, 금융 시스템에 대한 반감, 그리고 돈이 되는 재미를 좇는 심리가 복합적으로 작용한 결과다. 투자자들은 밈코인이 지금 당장 시장을 주도하지 않더라도, 다음 열풍이 이미 어딘가의 텔레그램 방에서 준비되고 있다는 사실만큼은 의심하지 않는다.

밈코인은 한번도 진지했던 적이 없지만, 그렇다고 쉽게 사라지지도 않는다.

4

4