암호화폐 프로젝트의 성공을 좌우할 수 있는 핵심 요소 중 하나는 바로 시장조성자(Market Maker)다. 유동성을 공급하고 주요 거래소 상장까지 이끌 수 있는 이들은 프로젝트의 성장을 촉진하는 원동력이 될 수 있다. 그러나 '잘못된 인센티브'가 구조적으로 내재된 계약은 오히려 프로젝트의 몰락을 초래하는 ‘시한폭탄’이 되기도 한다.

시장조성 서비스 중 가장 널리 퍼져 있지만 동시에 오해도 많은 방식이 바로 ‘대출 옵션 모델(Loan Option Model)’이다. 해당 구조는 프로젝트가 보유 중인 토큰을 시장조성자에게 일정 가격에 빌려주는 방식이다. 시장조성자는 이를 이용해 유동성을 만들고 가격 안정을 도모하며, 거래소 상장을 주선하는 데 활용한다. 겉보기에는 합리적이지만, 현실에서는 오히려 수많은 초기 프로젝트들을 무너뜨려왔다.

이 모델의 문제는 구조적인 허점에 있다. 시장조성자가 빌린 토큰을 시장에 던지면서 초기 가격을 급락시키고, 이후 저가에 다시 매수해 차익을 챙기는 방식이다. 실제로 ‘가브너 로펌(Givner Law)’의 설립자 아리엘 가브너는 “이 방식이 실질적으로 프로젝트의 차트를 파괴하며, 실질적인 혜택을 본 경우는 본 적이 없다”고 꼬집었다.

대표적인 대형 시장조성자로 꼽히는 DWF랩스와 윈터뮤트(Wintermute) 또한 과거 대출 옵션 모델을 제안한 사례가 존재한다. DWF랩스는 코인데스크 질의에 대해 "우리는 빌린 자산을 즉시 판매하는 방식에 의존하지 않는다"며 "중소형 프로젝트의 유동성을 해치는 일은 하지 않는다"고 방어했다. 윈터뮤트 측은 공식 언급을 피했지만, 대표인 예브게니 가보이는 과거 SNS를 통해 회사가 자선단체가 아니며 분명한 수익 목적의 거래기업임을 강조한 바 있다.

하지만 비판은 계속되고 있다. 블록체인 데이터 분석가들은 온체인 데이터를 분석해 일부 대형 시장조성자들이 실질적인 유동성 제공보다는 단기 차익 실현에 몰두하며 프로젝트를 벼랑 끝으로 내몬다고 지적한다. 이들은 특히 초기 로드맵 단계에 있는 프로젝트일수록 대출 옵션 구조의 리스크에 취약하다고 경고한다.

시장조성 스타트업 ‘엔플럭스(Enflux)’의 공동 창업자 옐 버스는 “많은 프로젝트가 이 모델의 단점을 제대로 이해하지 못한 채 계약을 체결한다”고 밝혔다. 그는 “지표 없이 유동성 제공만 강조된 계약은 대개 일방적인 구조”라며, 시장조성자의 성과지표(KPI)를 면밀히 점검할 필요가 있다고 조언했다.

코인텔레그래프가 복수의 프로젝트 사례를 검토한 결과, 대출 옵션 모델을 단독 혹은 병행해 사용한 프로젝트 대부분이 토큰 가격 급락이라는 동일한 결말을 맞았다. 웹3 액셀러레이터 ‘델타3(Delta3)’의 공동 창업자 크리스티얀 슬라베브는 “토큰을 주고, 곧장 던지는 패턴이 반복된다”며 구조적인 문제가 있음을 지적했다.

물론 모든 대출 옵션 계약이 파괴적 결과를 낳는 것은 아니다. 일부 프로젝트는 복수의 시장조성자를 동시에 활용하거나, 내부 가격 제어 메커니즘을 유지하며 시장을 안정시킨 사례도 있다. 한 상장 자문인은 “거래소 역시 검증 없이 리스트업하지 않으며, 문제가 의심되는 계정은 즉시 동결 후 조사에 착수한다”고 전했다. 그는 “시장에 영향력은 있어도 거래소 리스트 결정에 영향력을 행사할 수는 없다”고 못 박았다.

문제 해결책으로는 ‘리테이너 모델(retainer model)’이라는 접근이 제시되고 있다. 정액 수수료를 지불하고 시장조성 서비스를 받는 구조다. 단기적으로 비용은 크지만 프로젝트에 유리한 계약 구조를 수립할 수 있다는 점에서 보다 건강한 방식으로 평가된다. 슬라베브는 “이 모델은 시장조성자가 프로젝트와 장기 관계를 맺도록 유인할 수 있다”고 강조했다.

법적으로도 묘한 회색지대가 존재한다. 아리엘 가브너는 “현재 이 구조가 불법이라고 보기 어렵다”고 말한다. 그는 "이는 증권이 아닌 암호화폐에 해당하는 사안이며, 조작 여부 판단은 전혀 다른 문제"라고 지적했다.

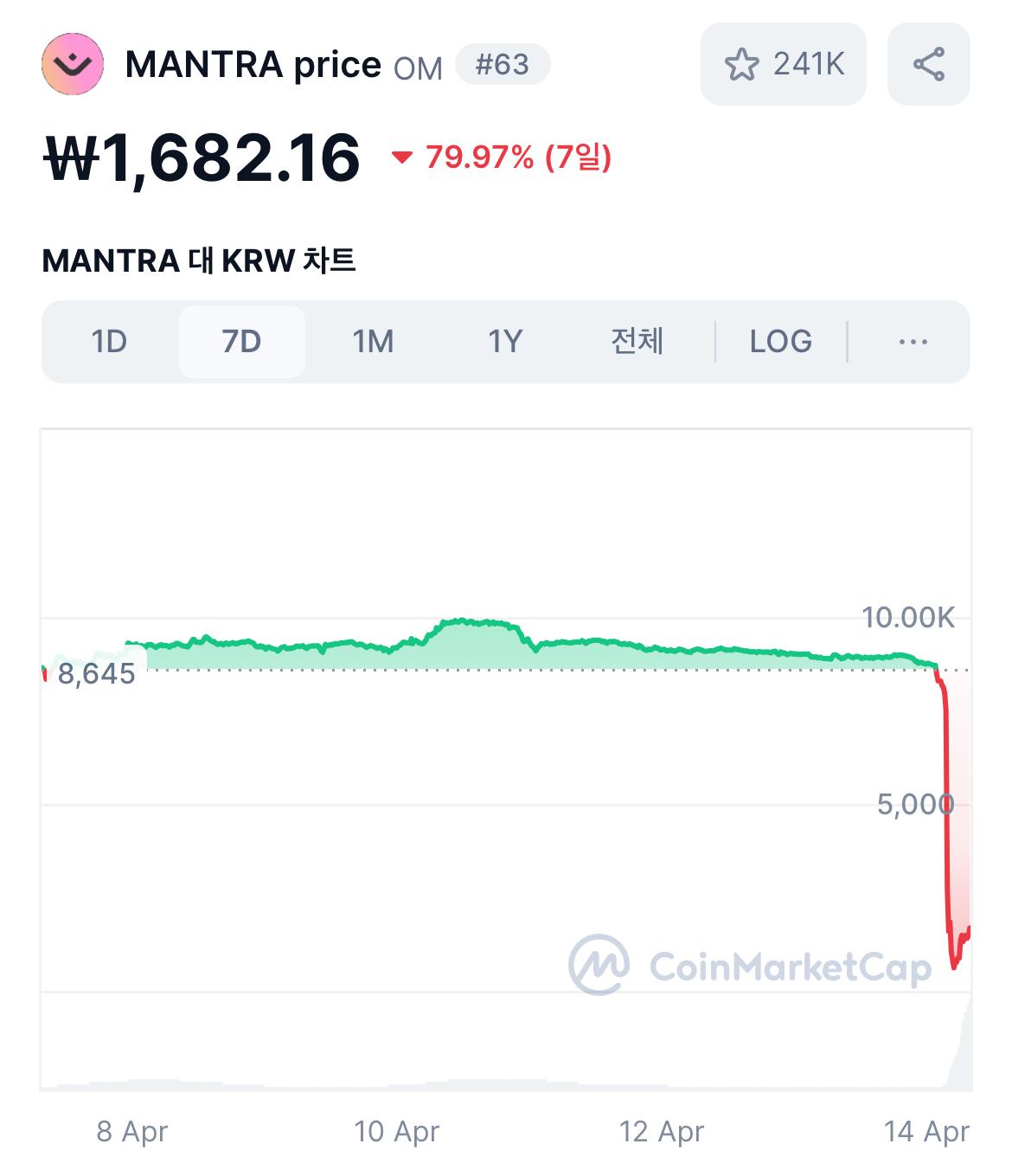

최근 암호화폐 프로젝트 '만트라(Mantra)'의 토큰 가격이 90% 폭락한 사건에서도, 대출 옵션 계약이 원인이었다는 주장이 제기되며 논란이 확산됐다. 만트라 측은 해당 시장조성자가 단순 거래 파트너라고 선을 그었지만, 이는 해당 구조에 대한 시장의 불신이 얼마나 만연한지를 보여주는 단적인 사례다.

암호화폐 산업 초기의 야생성과 불투명성이 엮인 대출 옵션 모델은 여전히 중요한 시장조성 도구로 사용되고 있다. 그러나 이제는 그 부작용과 한계가 공론화되며, 보다 투명하고 공정한 구조로의 전환이 요구되고 있다. 시장조성자와 프로젝트 간의 정보 비대칭을 줄이고, 인센티브를 재설계하는 노력이 절실하다.

3

3